一個超厲害的小眾獨立站引起了我的注意,它專賣那種帶有獨特“療愈感”的藝術擺件,年營收竟然高達920萬美金!

最近,美國有個獨立站品牌Lily Clark火得一塌糊涂。它可不僅僅把自己定位為普通的“家居擺件”品牌哦,而是巧妙地將“療愈感”融入到產品當中,憑借一件小小的藝術品,成功打入了高凈值人群的精神需求領域。結果呢,品牌年營收直接飆升到920萬美金,遠遠超過了大部分同類賣家。

這其中的邏輯其實很清楚:全球有超過8億人處于心理亞健康狀態,焦慮、失眠、壓力等問題已經成為了普遍現象,然而市場上真正能夠有效緩解情緒的消費品卻依然少得可憐。于是,Lily Clark敏銳地抓住了這個機會,把“療愈經濟”成功轉化成了一門大生意。

把“情緒價值”融入產品,跳出價格戰泥潭

單從外觀上看,Lily Clark的產品似乎就是一個普通的藝術擺件,但它的核心差異化卻在于“體驗”。你看那水流緩慢流動的樣子,能帶給用戶一種就像盯著篝火、海浪時的放松感。這種微妙的情緒滿足,恰好精準地切中了消費者內心最缺乏的“精神療愈”需求。

這意味著什么呢?品牌成功避開了家居擺件市場常見的價格競爭,也跳出了傳統的“造型—材質—工藝”的賣點思維模式。用戶購買它的產品,不再僅僅是因為需要裝飾空間,而是因為想要“治愈”自己的心靈。這種認知上的升級,直接把產品價值從幾十美元的普通裝飾品,提升到了數百美元的情緒消費品。

對于出海品牌來說,這可是一個非常重要的啟示。未來的競爭點,更多地會從物理層面轉向心理層面。能不能抓住消費者的“精神痛點”,將成為決定品牌能否突破價格天花板的關鍵因素。

獨立站設計:弱化購物感,強化藝術感

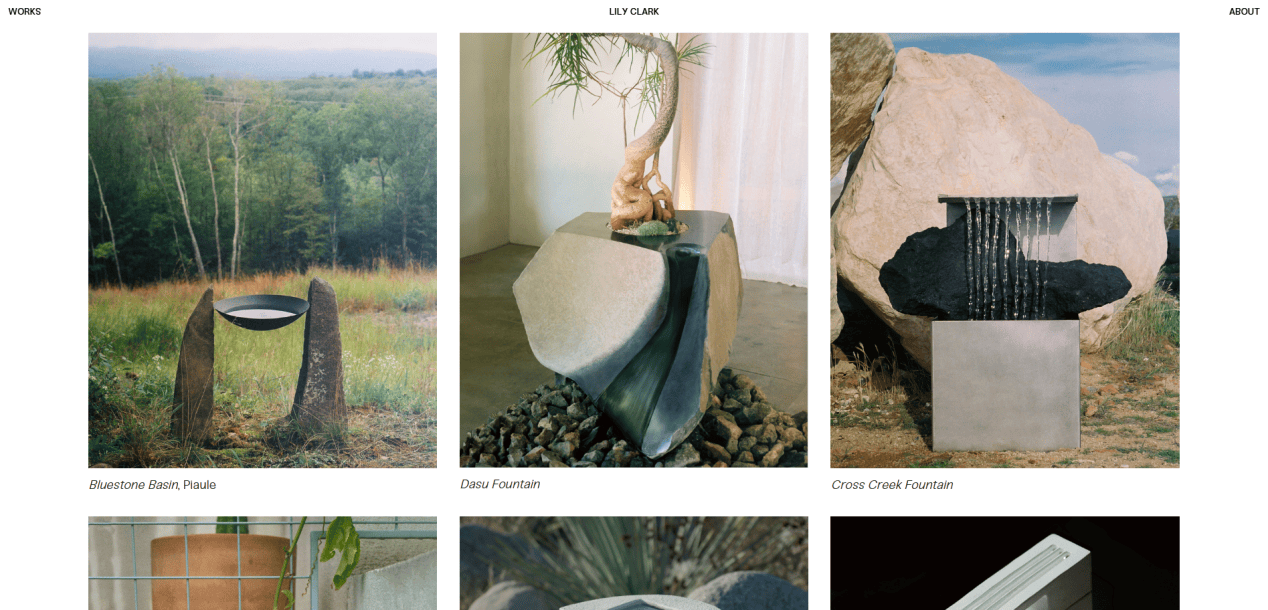

Lily Clark的獨立站設計簡直和一般的電商網站完全不一樣。它采用大面積的白灰色背景,簡約到了極致,看起來更像是一個線上藝術展廳,而不是一個購物平臺。甚至連常見的“購買按鈕”都沒有,用戶只能通過“預約”或“咨詢”的方式來了解產品。

Lily Clark的獨立站設計簡潔又獨特

這其實是一個非常高明的策略。首先,它把購買過程從普通的“購物”變成了更有儀式感的“收藏”,讓用戶的心理從單純的“消費”轉變為“身份認同”。其次,這種高門檻的設計有效地篩選掉了低意向用戶,使得品牌能夠只吸引到那些真正愿意為“藝術感”買單的高凈值群體。

對于很多出海賣家來說,獨立站往往只是一個用來促成交易的轉化工具。但Lily Clark卻向我們證明了,網站本身也可以成為品牌價值的重要組成部分,甚至可以通過巧妙的設計來教育用戶,讓他們更容易接受更高的價位。

社媒營銷:從“賣貨”到“講靈感”

數據顯示,Lily Clark的網站流量有90%都來自社交媒體。這背后,其實是一整套與傳統賣貨式打法截然不同的社媒策略。

品牌幾乎不會在社媒上生硬地推銷產品,而是持續輸出以下三類內容:

● 設計靈感:展示創作手稿、分享靈感來源,讓用戶能夠深刻感受到產品背后的藝術基因;

● 幕后過程:呈現流水制作的過程、工匠的工作場景,傳遞出產品的手工質感與藝術感;

● 用戶共創:鼓勵買家分享產品的使用場景、二次創作的靈感,形成社區化的傳播效應。

這套組合拳不僅成功建立了獨特的“品牌調性”,還讓用戶產生了強烈的參與感,逐漸形成了一種深刻的“精神共鳴”。而這種共鳴,恰恰是高凈值用戶最愿意為之付費的關鍵所在。

Tik Tok上一條Lily Clark的相關內容就有100多萬的瀏覽量

對于出海品牌來說,Lily Clark從“賣貨”到“講靈感”的社媒營銷經驗告訴我們:社媒絕對不能僅僅被當作一個流量入口,而應該把它當成品牌故事的延伸場。只有把社媒從單純的“賣貨平臺”升級為“品牌舞臺”,才能像滾雪球一樣持續積累忠實用戶。

Lily Clark的成功絕非偶然,它精準地踩中了全球消費升級的方向——情緒價值才是未來真正的增量市場。它用一個看似簡單的藝術擺件,重新定義了“產品”的邊界,也為廣大出海賣家提供了一個全新的思路:

● 產品的差異化不一定非要來自技術,而可能來自對用戶情緒的滿足;

● 獨立站不僅僅是一個轉化工具,還可以是用戶體驗的“第一堂課”;

● 社媒運營的重點不是賣貨,而是持續建立用戶的精神歸屬感。

對于所有在出海賽道上拼搏的品牌來說,真正的競爭既不是價格,也不是渠道,而是誰能夠最快地抓住消費者心理上的那塊空白。Lily Clark成功地把“療愈”變成了一門生意,這或許就是未來更多爆款產品的底層邏輯。